COMUNIDAD

La furia no se condena,

se convierte en historia

Por: Ashur Noufouri

Las historias del poder no siempre se narran en los libros de historia, y mucho menos en los códigos legales. A veces se tallan en el cuerpo de mujeres que incomodan. Mujeres que no aceptaron ser musas ni consortes, sino estrategas, líderes, símbolos vivos de una potencia política que la cultura dominante sigue sin saber procesar si no es bajo la forma del escarnio. En esta galería no oficial de las mujeres que pagaron el precio de haber gobernado, tres nombres se imponen como signos de una misma herida: la Reina Noor de Jordania, la Princesa Basmah bin Saud de Arabia Saudita, y la Doctora Cristina Fernández de Kirchner.

Si existe una figura en Medio Oriente que encarna la paradoja del poder femenino sin territorio, esa es Noor Al-Hussein. Nacida Lisa Halaby en Washington D.C. y convertida en reina consorte de Jordania en 1978, Noor desafió el rol ornamental que se le asignaba, desarrollando una carrera activa en derechos humanos, educación y diplomacia internacional. Tras la muerte del rey Hussein en 1999, fue progresivamente apartada del escenario político. Su hijo, el príncipe Hamzah, inicialmente designado heredero, fue desplazado por el actual monarca Abdalá II. Noor denunció públicamente las presiones, la vigilancia y el silenciamiento institucional hacia su familia. Nunca fue condenada oficialmente, pero sufrió el exilio simbólico que reserva la monarquía a las mujeres que no se callan. Como escribió la politóloga Leila Farsakh, “la amenaza más grande a los regímenes tradicionales del mundo árabe no es la guerra ni el terrorismo: son las mujeres que hablan”. Noor habló. Y pagó el precio.

La historia de Basmah bint Saud, en cambio, deja atrás las metáforas: es represión en estado puro. Hija del rey Saud de Arabia Saudita, activista por los derechos humanos y promotora de una reforma constitucional, Basmah fue detenida sin juicio ni cargos en 2019, permaneciendo más de mil días en la prisión de Al-Ha’ir junto a su hija. Su crimen no fue un acto, sino una visión: una Arabia pospetrolera, democrática e igualitaria, donde el sistema de guardianía masculina fuese abolido. Fue silenciada con una violencia que ninguna corte occidental quiso denunciar, a pesar de que sus escritos defendían los mismos valores que los tratados internacionales dicen consagrar. En la tierra de alianzas millonarias con Occidente, su encierro fue doble: físico y diplomático. Human Rights Watch lo dijo sin rodeos: en Arabia Saudita, incluso una princesa sigue siendo menor legal por el solo hecho de ser mujer.

Y, finalmente, está Cristina Fernández de Kirchner. Ex presidenta de la Nación Argentina durante dos mandatos, y arquitecta de una estética política propia, Cristina no solo gobernó: narró el poder desde una gramática incómoda para los varones del sistema. La causa Vialidad, ratificada por la Corte Suprema, la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por supuestas irregularidades administrativas.

Pero como advirtió Dora Barrancos, cuando las mujeres ejercen el poder con voz propia, son sospechadas de locura o desvío. Lo que realmente se castiga no es un delito técnico, sino la desobediencia simbólica: haber conducido sin pedir permiso. Cristina convirtió la gestión en performance, el relato en estrategia, el Estado en coreografía. Y por eso, el castigo trasciende su figura: es un escarmiento a todas las que, después de ella, pretendan ocupar el centro de la escena sin renunciar a su forma, a su cuerpo, a su historia. Porque, como Eva Perón, Cristina entendió que el problema no era ella: era el pueblo que encarnaba.

Tres mujeres. Tres geografías. Tres formas de castigo. Un mismo crimen: haber osado ejercer el poder sin pedir permiso. Noor fue relegada al exilio institucional por hablar cuando debía callar. Basmah fue encerrada por imaginar un país donde ser mujer no fuera una condena. Cristina fue enjuiciada por gobernar sin doblegarse. Distintas en origen, pero unidas por la misma transgresión: habitar el poder sin pedir prestado el guión. Porque en todos los rincones del mundo —desde los palacios de Ammán hasta los tribunales de Comodoro Py— el sistema es hábil en fabricar silencios, castigar desvíos y domesticar rebeldías.

Tres mujeres. Tres geografías. Tres formas de castigo. Un mismo crimen: haber osado ejercer el poder sin pedir permiso.

Madonna lo entendió antes que muchas cuando dijo “lo más controversial que hice fue quedarme viva”. No basta con tener el trono, hay que saber defenderlo bailando sobre los escombros. Lo que estas tres mujeres encarnan no es solo la tragedia del castigo, sino la potencia de una insurgencia estética, política y simbólica. Cada una, a su modo, rompió la coreografía que se esperaba de ellas. Y si fueron expulsadas del centro, no fue por fallar, sino por brillar demasiado. La pregunta que queda abierta es ¿Cuántas más tendrán que caer —con o sin corona— para que entendamos que el verdadero poder es, siempre, una herejía en femenino?

Las tres mujeres son, cada una a su modo, alegorías vivas del poder indómito. Cristina, con su vestuario barroco, su oratoria combativa y su tono de madre del pueblo, encarna una santidad plebeya y profana a la vez, como si Evita se hubiese encontrado con Lady Macbeth en la Casa Rosada. Noor es la reina shakesperiana desplazada por su inteligencia; Basmah, la prisionera de un palacio convertido en calabozo. Y si el poder masculino puede ser rudo o diplomático, conservador o reformista sin perder legitimidad, el poder femenino debe ser puro, maternal, compasivo y subordinado para ser aceptable. Cristina lo transgredió desde el sur del mundo, con tacos altos y decretos firmados. Noor desde la diplomacia, con inglés académico y sonrisa entrenada, y Basmah con textos en The Independent y denuncias a puertas cerradas.

Ninguna fue perdonada

Volvamos al caso argentino. El lawfare no es un episodio aislado ni un capricho jurídico: es el nuevo rostro del castigo político en clave contemporánea, una tecnología de silenciamiento donde el poder judicial hace lo que antes hacía el pelotón de fusilamiento: disciplinar, exhibir, advertir. Y si el objetivo es una mujer que desbordó las coordenadas de lo permitido, la condena no será solamente penal: será también estética, simbólica, sexual. Porque no basta con inhabilitarla: hay que arrastrarla, despintarla, desvestirla de historia. Como advierte Silvina Ramos, “la inhabilitación política en las mujeres no es una mera sanción administrativa: es una expropiación del relato propio”.

Se la condena por corrupción, sí, pero lo que se pretende suprimir es su gramática política. Cristina Fernández de Kirchner no fue castigada por violar la ley, sino por no pedir permiso. Por hablar demasiado, por gobernar sin marido, por no ser ni recatada ni republicana. En otras palabras: por haber hecho del poder un espacio de creación y no de sumisión.

Las tres figuras que analizamos —Noor, Basmah y Cristina— son, en verdad, versiones de una misma transgresión: la de mujeres que osaron dejar de ser metáforas del poder para convertirse en poder mismo. No son “la madre de la patria”, ni “la musa del rey”, ni “la voz del pueblo”. Son sujeto político. Y eso —como toda herejía— exige una penitencia ejemplar.

Judith Butler lo advirtió con la claridad de quien ya vio este teatro muchas veces: “El castigo no siempre se inscribe en barrotes. A veces, se escribe en la omisión de un nombre, en la pérdida del micrófono, en el cuerpo vigilado que no puede desear en voz alta”. Cristina deseó. Noor desafió. Basmah propuso. Las tres hablaron, pensaron, escribieron. Las tres encarnaron una política con perfume, con gramática, con piel. Y por eso, el sistema —desde sus tronos, sus cárceles o sus tribunales— las puso en pausa.

No son “la madre de la patria”, ni “la musa del rey”, ni “la voz del pueblo”. Son sujeto político.

El patriarcado no necesita coronas para existir. Puede camuflarse en togas judiciales, en protocolos reales, en contratos con cláusulas de silencio. Pero tampoco puede detener el eco de las que no se callan. Cristina sigue escribiendo y hablando. Noor sigue opinando desde el exilio. Basmah —aunque debilitada— ha vuelto a nombrar el deseo de justicia. La historia oficial dirá que una fue condenada, otra relegada, otra liberada, pero la historia real, esa que escriben los pueblos y las mujeres, sabrá leer entre líneas y decir que las reinas sin trono no fueron derrotadas, sino apenas detenidas en su curso. Porque las mujeres del poder no siempre ganan, empero pretender que desaparezcan constituye en un error ontológico. Como las reinas de tragedia clásica, regresan como espectros del porvenir, para recordarnos que lo que se castiga no es el delito, sino el deseo. El deseo de hablar, de gobernar, de significar el mundo desde otro lugar. Y ese deseo, aunque quieran, no se puede encarcelar.

Hay un punto de quiebre en esta historia que no puede ser ignorado. Porque si a Noor la destituyeron simbólicamente y a Basmah la desaparecieron entre las sombras del régimen saudita, a Cristina Fernández de Kirchner directamente la intentaron matar.

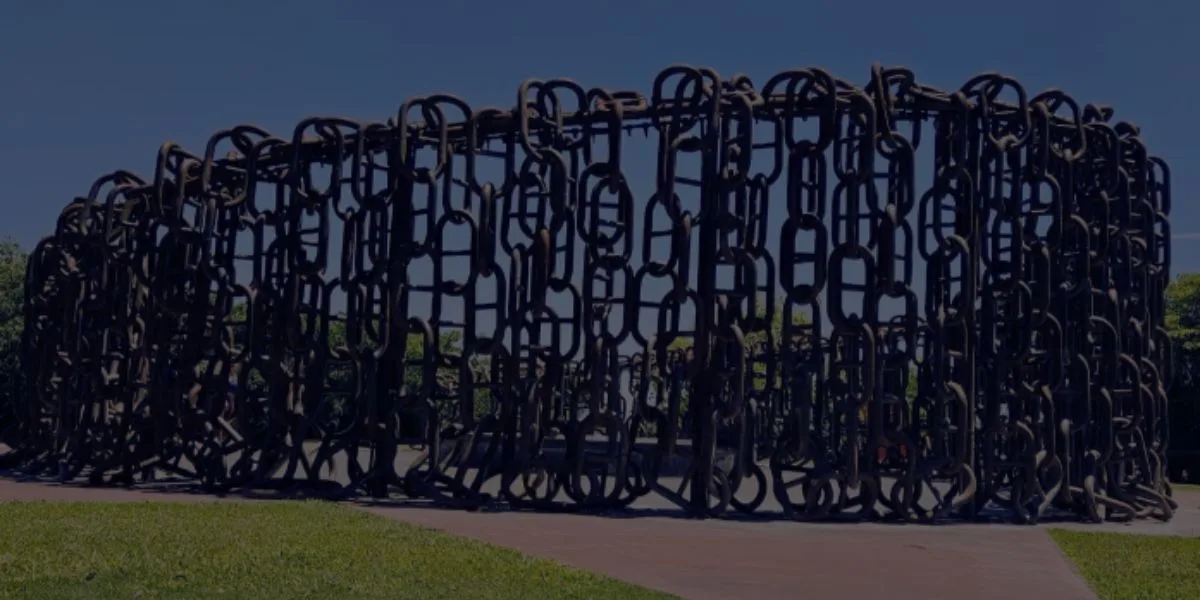

La imagen del 1° de septiembre de 2022 no es una escena más de la política argentina: es una alegoría brutal del deseo de exterminio que genera el poder femenino cuando se vuelve irrenunciable. Un arma a menos de treinta centímetros de su rostro. El gatillo apretado. El proyectil que no salió. El pueblo gritando. Y Cristina, de pie. Ese intento de magnicidio no fue un episodio aislado. Fue la cúspide de un clima de violencia simbólica y discursiva que la había convertido en enemiga pública de un nuevo consenso reaccionario.

El poder económico, mediático, judicial y militar no sólo la quería fuera del gobierno: la quería fuera de la historia. Eso mismo es lo que vuelve su figura más trágica y potente. Cristina ya no es sólo una dirigente perseguida: es una sobreviviente. Y sobrevivir, en un sistema que te prefiere muerta, no es un acto pasivo, es resistencia pura al gritar que ni el plomo, ni el fallo, ni el exilio simbólico pudieron torcer su voluntad de ser.

En el derecho penal, el intento de homicidio se configura aun cuando no se concrete el resultado, si se demuestra la intención manifiesta de matar. En la historia política, ese intento configura otra cosa: la voluntad de extinción del símbolo. Cristina no es una persona en soledad, es un significante colectivo, una trinchera emocional, un deseo plebeyo. Y a eso también se le dispara. Vuelvo a realizar otra pregunta: ¿qué otro dirigente argentino, en democracia, sufrió un atentado en la puerta de su casa, a plena luz, mientras saludaba a la militancia? Ninguno. ¿Qué otro, después de eso, fue acusado de victimizarse? Solo ella ya que, en el fondo, el sistema no tolera que sobreviva. Y mucho menos que lo haga de pie, con la boca abierta y la historia bajo el brazo.

Esa bala simbólica —perfecta, letal, envenenada de odio de clase y género— perforó el pacto social que sostenía la ficción de una democracia inmunizada al fascismo. Nos mostró que no se trataba de una diferencia de opiniones, sino de un deseo de exterminio. Cristina no debía ser derrotada. Debía ser eliminada.

Cristina no es una persona en soledad, es un significante colectivo, una trinchera emocional, un deseo plebeyo. Y a eso también se le dispara.

La historia dirá que la bala no salió. Que el arma se gatilló, pero no disparó. Que la mano tembló, que el mecanismo falló, que la suerte —o la física— jugó del lado de la democracia. Pero eso es apenas la superficie en tanto la bala que tenía tallado en oro las iniciales “CFK” sí salió, y no se alojó en su cuerpo, sino en otra parte más peligrosa: en el corazón de su pueblo, y en el inconsciente de los varones de la política como una migraña crónica que solo se quita con una lobotomía: la derecha de este país.

Después del atentado, vino el remate institucional: la Corte Suprema ratificó su condena en la causa Vialidad, inhabilitándola políticamente. La bala no funcionó. El fallo sí. Pero el mensaje es el mismo: “callate, corréte, desaparecé.” No hay artículo del Código Penal que lo diga con esas palabras. Pero el lenguaje del poder no siempre habla castellano. A veces habla plomo. A veces habla sentencia. Y siempre, habla patriarcado.

De todas formas, en el fondo de olla que bien le gusta rascar a la Corte, el intento de asesinarla fue un acto desesperado de restauración simbólica: el intento final de borrar a la reina que no quiso abdicar como los moderados en la República de Weimar previo a la asunción de Hitler. Pero, como en toda tragedia clásica, cuanto más se la intenta silenciar, más se transforma en mito. Y los mitos no se juzgan: se temen, se invocan, y se gritan, porque existe algo en Cristina que da más miedo que una bala en la cara, y es su persistencia.

“La bala no salió” dicen, pero lo que salió fue otra cosa: una profecía. La de que el sistema puede disparar, puede condenar, puede censurar, pero no puede domar lo indomable. Y Cristina —como Evita, como Juana Azurduy, como Medea— es eso: lo indomable. Y a fin de cuentas, ¿qué es lo que no le perdonan? Que no envejeció como esperaban, no pidió disculpas por desear poder y no se disciplinó ni cuando la rodearon con alambre de púas jurídicas. La quieren presa porque no se dejó domesticar. Porque como Madonna, sigue bailando sobre las ruinas del deber ser, con tacos altos, voz firme y una memoria afilada como puñal.

Cristina, como la reina del pop, no nació para ser simpática. Nació para ser inolvidable. Y en un mundo que castiga a las mujeres que no se retiran con la cabeza gacha, ella volvió. No para ocupar un lugar menor, no para hacer bulto en la Legislatura, sino para recordarle al país —a su manera, con sus armas— que el poder también puede ser deseo. Que la política puede tener cuerpo, estilo, dirección y contradicción. Que puede sangrar sin pedir perdón.

Madonna no se convirtió en leyenda por cantar, sino por resistir al erotizar la escena del castigo, volverse escándalo y símbolo. Cristina también: cuando la quisieron jubilar, volvió hecha significante. Cuando la quisieron callar, convirtió su silencio en amenaza. Cuando la quisieron ver vestida de luto, se puso rosa fucsia. No volvió para cerrar ciclos, volvió para abrir grietas. Y si alguna vez dudaste de por qué su figura despierta tanto odio, recordá esto: las mujeres que no piden permiso, las que no bajan la voz, las que no abandonan el centro del escenario aunque las silben, son siempre las más peligrosas. Por eso no es exagerado decirlo -y concluyo-: a Cristina, como a Madonna, Noor, y Basmah, la historia no la va a aplaudir por haber sido prudente, la va a venerar por haber sido furiosa.

En un mundo que castiga a las mujeres que no se retiran con la cabeza gacha, ella volvió para recordarle al país que el poder también puede ser deseo.

Si te gusta lo que hacemos y/o simplemente querés darnos una mano para seguir construyendo este espacio, podés apoyarnos con una suscripción mensual o aporte único.

Comunidad

De slogans vacíos a los intereses de la Patria

Por Pablo Garello | El desafío generacional de construir una…

Preferiría no hacerlo

Por Facundo Cabral | Sobre la abstención y el peronismo…

Del movimiento de masas al derrotismo electoralista

Por Mariano Valdez | Mientras más gente elige no ir…

Presos de la década ganada y la década perdida

Por Florencia Loberche | Un libro que brinda coordenadas para…

Última editorial

LIBERTAD BANANERA

Por Agustín Chenna | Somos un país muy grande, quizás…

Informes

Una deuda pendiente

Nicolás Schamó | La justicia fiscal es una condición necesaria…

De la intuición a la evidencia

Por Nicolás Schamó | Se debe perder el miedo a…

Las vaquitas son ajenas

Por Mariano Valdez | 48 horas de “retenciones cero” bastaron…

La Provincia del Pecado

Por Nicolás Schamó | La discusión sobre la provincia de…

Si te gusta lo que hacemos y/o simplemente querés darnos una mano para seguir construyendo este espacio, podés apoyarnos con una suscripción mensual o aporte único.

Comunidad

De slogans vacíos a los intereses de la Patria

Por Pablo Garello | El desafío generacional de construir una alternativa política para la grandeza de la Argentina.

Preferiría no hacerlo

Por Facundo Cabral | Sobre la abstención y el peronismo desnudo.

Del movimiento de masas al derrotismo electoralista

Por Mariano Valdez | Mientras más gente elige no ir a votar, no se convence a los que sí van.…

Última editorial

LIBERTAD BANANERA

Por Agustín Chenna | Somos un país muy grande, quizás el mejor del mundo. Pero el terraplanismo político nos ha…

Informes

Una deuda pendiente

Nicolás Schamó | La justicia fiscal es una condición necesaria para alcanzar una auténtica justicia social.

De la intuición a la evidencia

Por Nicolás Schamó | Se debe perder el miedo a la reforma de un Estado armado a medida para el…