INFORME

Después del Fracaso

Parte I

Por: Nicolás Schamó (Abogado)

Porque toda refundación empieza por una pregunta incómoda: ¿y si la Constitución vigente ya no sirve?

En una entrevista realizada en 2003 por Torcuato Di Tella para el libro Después del derrumbe, Néstor Kirchner reflexionaba sobre la necesidad de reconstruir un proyecto de país a partir del trabajo, la producción y la recuperación del Estado como instrumento de transformación. Aquel diagnóstico, formulado en vísperas de su llegada a la presidencia, expresó con crudeza el colapso institucional, económico y moral que dejó la convertibilidad, el endeudamiento y el vaciamiento neoliberal de los años noventa.

Desde entonces, el ciclo político iniciado por el gobierno de Eduardo Duhalde (2002-2003), continuado por las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner (2003-2015), y culminado con el fracaso del FDT del último gobierno peronista de Alberto Fernández y CFK (2019-2023), intentó con mayor o menor éxito revertir las consecuencias estructurales de los gobiernos fascistas, socialdemócratas y neoliberales.

Sin embargo, más allá de sus avances y retrocesos, todos esos proyectos compartieron un límite común: el corset jurídico impuesto por el orden constitucional vigente. Tanto la antigua Constitución de 1853 —con sus reformas de 1860, 1866, 1898 y 1957, que apenas incorporaron elementos de la Constitución de 1949, como el famoso artículo 14 bis— como la versión reformada en 1994, han resultado insuficientes para encauzar una democracia a la altura de las necesidades de la Argentina.

La Reforma Constitucional de 1994 no surgió de un consenso programático sobre un proyecto de país, sino de una negociación política entre dos fuerzas enfocadas en asegurar objetivos inmediatos. Por un lado, el “menemismo” de Carlos Saúl Menem impulsó la modificación con un objetivo prioritario: habilitar la reelección presidencial. Por el otro, un radicalismo en declive —liderado por el ex presidente Raúl Alfonsín— aceptó avanzar en el pacto a cambio de concesiones institucionales, entre ellas la elección directa del jefe de Gobierno porteño, la creación de un tercer senador para la minoría, y la instauración del Consejo de la Magistratura y nuevos organismos de control para la oposición.

El denominado Pacto de Olivos cristalizó así un cambio constitucional más enfocado en el reparto de poder entre élites partidarias que en una visión compartida de país. Para comprender el trasfondo político de aquella Convención Constituyente, basta escuchar los testimonios de sus protagonistas en el podcast Generación del 94.

La Reforma Constitucional de 1994 no surgió de un consenso programático sobre un proyecto de país, sino de una negociación política entre dos fuerzas enfocadas en asegurar objetivos inmediatos.

En contraste, la Constitución de 1949 [1] representó la expresión plena del constitucionalismo social, al incorporar derechos de segunda generación y consolidar un Estado activo en la regulación de la economía. Lejos de ser solo una reforma técnica, aquel texto encarnó un proyecto político-jurídico que fundaba el Estado de Bienestar, establecía el pleno empleo como objetivo nacional, garantizaba el acceso universal a la educación y la salud, y afirmaba la soberanía económica mediante la estatización de los servicios públicos, el comercio exterior y los recursos naturales, subordinando el lucro privado al interés colectivo.

La presente propuesta no busca agotar el detalle normativo, ni sustituir el necesario desarrollo legislativo posterior que deberá tener leyes reglamentarias o especiales, sino establecer un nuevo marco constitucional que oriente, con claridad y jerarquía, las transformaciones estructurales que el país necesita:

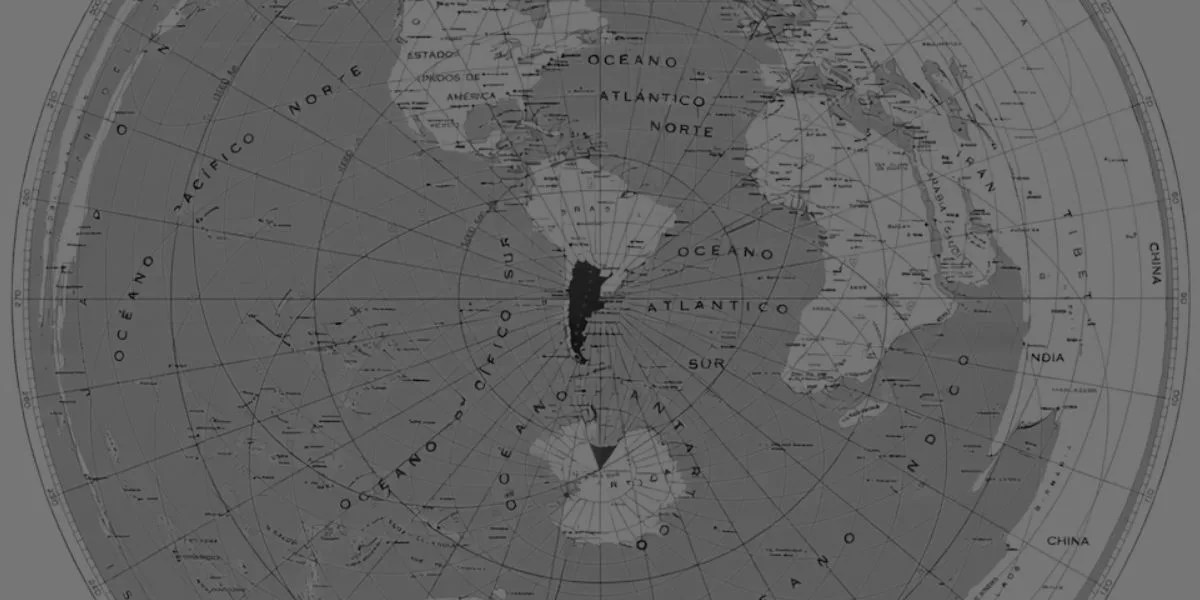

1. De transitorio a permanente: la Cuestión Malvinas y la defensa integral del territorio [2]

La actual redacción del artículo transitorio primero, al ubicar el reclamo sobre Malvinas fuera del articulado permanente y supeditarlo al “modo de vida de los habitantes” y al derecho internacional, ha sido y sigue siendo un problema por su tono moderado y su valor meramente declarativo. Esta formulación diluye el carácter estratégico de la causa Malvinas dentro del proyecto nacional.

Se propone, en consecuencia, elevar el reclamo a rango constitucional permanente, consagrando de forma explícita la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur, los espacios marítimos e insulares, y su integración con el sistema antártico como eje geopolítico y estratégico del interés nacional.

Asimismo, se incorpora una cláusula de defensa integral, que establezca que la recuperación plena de estos territorios no puede limitarse exclusivamente al plano diplomático, sino que debe enmarcarse en una estrategia estatal multisectorial y sostenida, que incluya medidas diplomáticas, jurídicas, educativas, económicas, culturales y de defensa nacional.

La defensa de la soberanía requiere el fortalecimiento real y sostenido de nuestras Fuerzas Armadas, con capacidades disuasorias efectivas, desarrollo de la industria para la defensa y presencia activa en el Atlántico Sur, la Patagonia y el litoral fluvial, áreas claves para la proyección soberana sobre Malvinas y la Antártida.

Solo una política de Estado con visión estratégica, voluntad sostenida y presencia efectiva en todos los planos permitirá convertir la causa Malvinas en un verdadero proyecto nacional, superando la actual inercia declarativa y reconstruyendo condiciones materiales para ejercer plenamente nuestra soberanía territorial.

Solo una política de Estado con visión estratégica, voluntad sostenida y presencia efectiva en todos los planos permitirá convertir la causa Malvinas en un verdadero proyecto nacional.

2. Reforma electoral y política

Reformas constitucionales

La Constitución debe establecer los principios estructurales de la reforma electoral, garantizando un nuevo marco político e institucional más eficiente, representativo y coherente.

● Unificación del calendario electoral

La fragmentación del calendario electoral argentino —con elecciones nacionales cada dos años y comicios provinciales desdoblados— ha convertido la política en un ciclo permanente de campañas. Esta dinámica genera fatiga ciudadana, inestabilidad institucional y limita la capacidad de gestión: gobernar se ha vuelto plebiscitar y la democracia, un proceso de legitimación continúa sin profundidad transformadora.

La Constitución debe fijar una jornada única de votación cada cuatro años para todos los cargos nacionales, provinciales y municipales, con un esquema de federalismo cooperativo que permita a las provincias adecuarse progresivamente. [3]

● Voto calificado y cupo joven [4]:

Voto calificado

El sufragio universal, secreto y obligatorio es una conquista irrenunciable. Sin embargo, su diseño estrictamente individual no refleja la complejidad de una sociedad en la que gran parte de la vida política y comunitaria se organiza a través de entidades colectivas: sindicatos, cooperativas, clubes, centros de estudiantes, colegios profesionales, entre otras organizaciones libres del pueblo.

Inspirados en el concepto de comunidad organizada de la Constitución de 1949, se propone la incorporación de un voto calificado complementario ejercido por representantes electos de estas organizaciones con personería pública. Este voto no reemplaza al individual, sino que lo amplía, reconociendo institucionalmente a actores que hoy inciden en la vida pública sin canales formales de decisión política.

Ejemplo práctico: Una trabajadora afiliada a un sindicato de la educación vota en las elecciones nacionales como cualquier ciudadana. Pero además, en su organización sindical —que cumple con los requisitos legales de participación institucional— vota para elegir a su delegado/a político/a. Esa persona, junto a otros delegados de organizaciones reconocidas, participa de órganos deliberativos mixtos con representación ciudadana e institucional: por ejemplo, un Consejo Federal del Trabajo, un Parlamento Social, o un Concejo de Planificación Territorial.

Estos órganos podrían incidir en áreas específicas de la política pública —trabajo, salud, vivienda, educación, juventud, hábitat— a través de mecanismos de consulta vinculante o co-decisión, con escaños reservados para la representación comunitaria.

Cupo joven institucional:

Para garantizar la renovación generacional no sólo en los partidos políticos sino en todo el tejido asociativo, se propone establecer un cupo joven mínimo dentro del voto calificado: al menos un porcentaje definido (por ejemplo, 25%) de los delegados institucionales deberá tener entre 18 y 29 años. Esto asegura que los y las jóvenes no sólo voten, sino que también formen parte activa de los espacios de decisión estratégica de sus comunidades organizadas.

De este modo, el nuevo constitucionalismo no se limita a ampliar derechos individuales, sino que institucionaliza la representación colectiva, profundiza la democracia participativa y reconoce el aporte concreto de las nuevas generaciones a la vida pública.

● Modificación del sistema de balotaje

El balotaje, pensado en 1994 para reforzar la legitimidad, terminó generando efectos no deseados: repite elecciones incluso cuando hay mayorías claras, fomenta alianzas negativas “anti-candidato” y desgasta al electorado.

La Constitución debe derogar el balotaje o, en su defecto, instaurar un balotaje atenuado: mantener el piso del 45%, pero reducir de 10 a 5 puntos la ventaja necesaria para ganar con más del 40%, evitando segundas vueltas innecesarias y reservándolas solo para escenarios de verdadera paridad.

● Senador vitalicio con voz y voto para ex presidentes

La judicialización de la política se volvió una herramienta de disciplinamiento institucional, debilitando la figura presidencial y la continuidad de políticas de Estado.

La Constitución debe institucionalizar la figura de senador vitalicio para expresidentes constitucionales, con voz permanente y voto en comisiones o en temas estratégicos, asegurando continuidad institucional, diálogo intergeneracional y experiencia acumulada.

● Eliminación de la figura de Vicepresidente y nueva línea de sucesión

La experiencia argentina muestra que la vicepresidencia ha generado tensiones más que estabilidad. La Constitución debe eliminar el cargo de Vicepresidente y establecer una línea de sucesión institucional clara: presidente provisional del Senado, presidente de la Cámara de Diputados y luego ministro del Interior. La reforma también redefinirá la presidencia del Senado, que podrá resolverse mediante votación inter pares. [5]

Leyes especiales y leyes marco

También se proponen cambios en leyes operativas que deberán definirse por ley especial, reglamentando los principios constitucionales y modernizando la práctica electoral.

● Primarias cerradas en reemplazo de las PASO

Las PASO, diseñadas como herramienta democratizadora, se degradaron en una “gran encuesta obligatoria” sin competencia real, distorsionando el proceso electoral.

Se propone una ley especial que reemplace las PASO por primarias cerradas, simultáneas y obligatorias para afiliados partidarios y solo cuando haya dos o más listas en competencia. [6]

● Reforma del financiamiento partidario

El sistema actual presenta debilidades de trazabilidad, fiscalización y equidad. Una ley de financiamiento partidario deberá fijar auditorías en tiempo real, publicación obligatoria de aportes y gastos en una plataforma digital y distribución equitativa de fondos públicos.

● Digitalización de los padrones partidarios

Una ley especial deberá regular la digitalización de padrones mediante el Sistema de Identidad Digital (SID), fijando estándares de seguridad, trazabilidad y control, además de la interoperabilidad con la Justicia Electoral. Esta ley también deberá prever un resguardo documental y la posibilidad de trámites presenciales en la Justicia Electoral en caso de fallas del sistema digital.

3. Recursos naturales: titularidad concurrente y administración federal estratégica

Reforma constitucional

El artículo 124 de la Constitución otorgó a las provincias el dominio originario de los recursos naturales, generando una fragmentación normativa que debilitó la capacidad de planificar estratégicamente. El resultado: regalías dispares, superposición de normas ambientales y tributarias y una política extractiva sin coordinación.

La propuesta es avanzar hacia un régimen de titularidad concurrente, donde la Nación y las provincias compartan responsabilidad sobre los recursos estratégicos (litio, petróleo, gas, minerales, etc.), y crear la Administración Federal de Recursos Naturales, con participación paritaria de Nación y provincias productoras.

4. Servicios públicos estratégicos y creación de nuevas empresas del Estado

Reformas constitucionales

La privatización masiva de los años noventa dejó al Estado sin control real sobre áreas clave —agua, energía, transporte y telecomunicaciones—, consolidando un modelo orientado al lucro, con tarifas dolarizadas y profundas desigualdades territoriales. Para revertir esta tendencia, se propone consagrar constitucionalmente que los servicios públicos esenciales y las empresas estratégicas del Estado mantengan al menos el 51 % del capital accionario y la acción de oro, permitiendo una participación privada regulada de hasta el 49 % únicamente cuando aporte inversión o know-how sin comprometer el interés nacional.

La Constitución también deberá realizar un mandato explícito para la creación de nuevas empresas públicas en sectores estratégicos como herramientas de soberanía económica y desarrollo federal. [7] Del mismo modo, se plantea recuperar la gestión estatal de los puertos estratégicos y de la infraestructura de transporte de la hidrovía Paraná-Paraguay [8], y relanzar una Administración General de Puertos y Vías Navegables como autoridad nacional de logística fluvial. En materia de transporte multimodal, puede servir de referencia el artículo de El Aluvión: “El ejercicio de la soberanía: ELMA XXI”.

La reestatización de Altos Hornos Zapla, histórica planta siderúrgica de Jujuy, debe integrarse a un plan nacional de recuperación de capacidades industriales estratégicas. Su reactivación permitiría abastecer con acero nacional a astilleros, ferrocarriles y a la industria para la defensa, generar empleo industrial en el norte y recuperar soberanía productiva en un sector hoy concentrado en grandes grupos privados. Incorporada a una Administración Federal de Empresas Estratégicas, Zapla simbolizaría la ruptura con el paradigma neoliberal y la reafirmación del rol central del Estado en la planificación económica.

Finalmente, se busca dar rango constitucional a la política de recuperación y fortalecimiento de la industria nacional para la defensa, asegurando recursos humanos y materiales suficientes, y articulando la producción pública y privada de equipamiento estratégico con el sistema científico nacional (universidades, CONICET, INTI). Esta industria debe concebirse como motor de desarrollo federal, generadora de empleo calificado y garantía de soberanía plena sobre el territorio.

Leyes especiales y leyes marco

Para respaldar este proceso, se plantea una ley marco de inversión progresiva en defensa que trace un sendero de aumento escalonado en relación al PBI [9], permitiendo una planificación industrial de largo plazo y vinculando cada etapa a objetivos concretos como la modernización de flotas, la radarización o el fortalecimiento de la infraestructura antártica.

5. Propiedad con función social efectiva

La Constitución vigente y los tratados internacionales reconocen el derecho a la propiedad privada, pero también habilitan su regulación en función del interés general. Sin embargo, en la práctica, el sistema jurídico argentino aún opera bajo una concepción patrimonialista, que limita la capacidad del Estado para intervenir en la especulación inmobiliaria, la extranjerización de la tierra o el uso improductivo de bienes estratégicos.

Se propone establecer con claridad que la propiedad debe cumplir una función social activa, y que su uso estará sujeto a criterios de equidad, productividad, integración territorial y sostenibilidad. Esto permitiría avanzar con herramientas constitucionales para gravar la vivienda ociosa, recuperar tierras improductivas, promover la urbanización popular y regular el mercado del suelo. No se trata de negar la propiedad privada, sino de ponerla al servicio del bien común, como toda institución republicana.

Hoy, nuestra generación enfrenta la misión de impulsar una nueva Constitución que permita que cada ciudadano realice su proyecto de vida, aportando para que la Nación se realice como comunidad. No se trata solo de escribir nuevas normas, sino de recuperar el sentido profundo de proyecto colectivo, donde el interés general vuelva a ser el horizonte.

Impulsar una nueva Constitución que permita que cada ciudadano realice su proyecto de vida, aportando para que la Nación se realice como comunidad.

Desde esta convicción, se abren caminos posibles para que el derecho deje de ser un freno a las transformaciones y se convierta en motor de justicia social, independencia y soberanía. Porque toda refundación empieza por una pregunta incómoda: ¿y si la Constitución vigente ya no sirve?

Anexo – Referencias

[1] Arturo Enrique Sampay fundamentó la Constitución de 1949 en el principio de comunidad organizada, consagrando derechos sociales y promoviendo una democracia sustantiva basada en la justicia distributiva y el bienestar del pueblo.

[2] Para la redacción de esta propuesta fue consultado David Pizarro Romero – Licenciado en Historia | Profesor en Historia | Maestrado en Estrategia y Geopolítica | Autor de «Petrel: corazón del esfuerzo argentino en la Antártida» | Miembro – REDAPPE | Investigador Centro Ugarte UNLA.

[3] Varias provincias argentinas fijan en sus constituciones o prácticas consolidadas la fecha de sus elecciones, dificultando la alineación automática con un calendario nacional (Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Jujuy, San Luis).

[4] Visión de ciudadanía que enfatiza la pertenencia a un cuerpo social organizado (sindicatos, colegios, clubes) en lugar de una mirada individualista. La Constitución de la Provincia Presidente Perón, sancionada en 1951, introdujo una novedad en el sistema electoral provincial, específicamente en su artículo 33. Este artículo establecía que la mitad de la representación legislativa sería elegida por el pueblo y la otra mitad por ciudadanos pertenecientes a entidades profesionales.

[5] México eliminó la vicepresidencia en la Constitución de 1917, tras tensiones entre presidentes y vices durante el período revolucionario.

[6] Ley 26.571 (PASO), sancionada en 2009, buscó democratizar internas partidarias; sin embargo, nuestras fuerzas (FPV, FDT, UxP) evitaron la competencia real salvo excepciones como Massa vs. Grabois en 2023.

[7] Ejemplos: una Empresa Nacional de Minería para industrializar litio y cobre, una Empresa Nacional de Alimentos para garantizar precios justos articulando con cooperativas, y una Empresa Nacional de Telecomunicaciones que potencie ARSAT en alianza con prestadores locales.

[8] Incluyendo la reestatización de concesiones de dragado y señalización, hoy en manos privadas.

[9] Propuesta de escalera presupuestaria: del 0,5 % actual al 0,8 % en 2 años; luego 1–1,2 % en 5 años; y 1,5–2 % en una década, en línea con países como Brasil 1,0 %, Canadá 1,3 %, Chile 1,6 %, y tanto Colombia como Estados Unidos 3,4 %.

Si te gusta lo que hacemos y/o simplemente querés darnos una mano para seguir construyendo este espacio, podés apoyarnos con una suscripción mensual o aporte único.

Comunidad

Mantén el movimiento

Por Facundo Cabral | Por la felicidad del cuerpo y…

Por la mañana mate, por la tarde oferta alita de pollo

Por Ludmila Chalón ft Juan Francisco López Salgado | La…

La democracia condicionada

Por Nicolás Schamó | ¿Cuál es el límite real de…

Qué puedo eu saber de esta situación

Por Juan Francisco López Salgado | De Miramar a Rio…

Última editorial

Dónde está la CGT

Por Agustín Chenna | Un nuevo retroceso en los derechos…

Informes

Cambio climático: ¿quiénes deciden?

Por Francisco Sarrio | Múltiples tratados se han firmado en…

Refutando leyendas III: Argentina, país de los alimentos

Por Mariano Valdez | Recuperar una conciencia nacional es el…

Refutando leyendas II: Alimentos para 400 millones

Por Mariano Valdez | Se dice que Argentina produce alimentos…

ANTÁRTIDA, TURISMO Y SOBERANÍA

Por David Pizarro Romero | El abandono argentino y la…

Si te gusta lo que hacemos y/o simplemente querés darnos una mano para seguir construyendo este espacio, podés apoyarnos con una suscripción mensual o aporte único.

Comunidad

Mantén el movimiento

Por Facundo Cabral | Por la felicidad del cuerpo y la grandeza de la Patria.

Por la mañana mate, por la tarde oferta alita de pollo

Por Ludmila Chalón ft Juan Francisco López Salgado | La representatividad, la identidad y la orfandad política. X como arena…

La democracia condicionada

Por Nicolás Schamó | ¿Cuál es el límite real de la democracia cuando una parte del sistema político se proclama…

Última editorial

Dónde está la CGT

Por Agustín Chenna | Un nuevo retroceso en los derechos laborales, conquistados por el peronismo, en manos de un gobierno…

Informes

Cambio climático: ¿quiénes deciden?

Por Francisco Sarrio | Múltiples tratados se han firmado en torno a la agenda global del cambio climático. Las naciones…

Refutando leyendas III: Argentina, país de los alimentos

Por Mariano Valdez | Recuperar una conciencia nacional es el objetivo primordial para poder atender, los temas que se nos…

2 comentarios