INFORME

De la intuición

a la evidencia

16 de Octubre de 2025

Por: Nicolás Schamó (Abogado)

Se debe perder el miedo a la reforma de un Estado armado a medida para el liberalismo.

“El Estado nacional argentino fue construido desde arriba hacia abajo para dar cabida a una sociedad capitalista, abierta y democrática, que aún no existía”

Hilda Sábato

La recuperación de la política y el malestar con la democracia parecen fórmulas opuestas, pero ambas describen con precisión la trayectoria de la Argentina en los últimos cuarenta años, gracias a las lógicas liberales en las que funcionamos desde la vuelta de la democracia. Hoy el país enfrenta un escenario crítico que revela con crudeza las falencias estructurales de nuestra forma de gobernar y planificar.

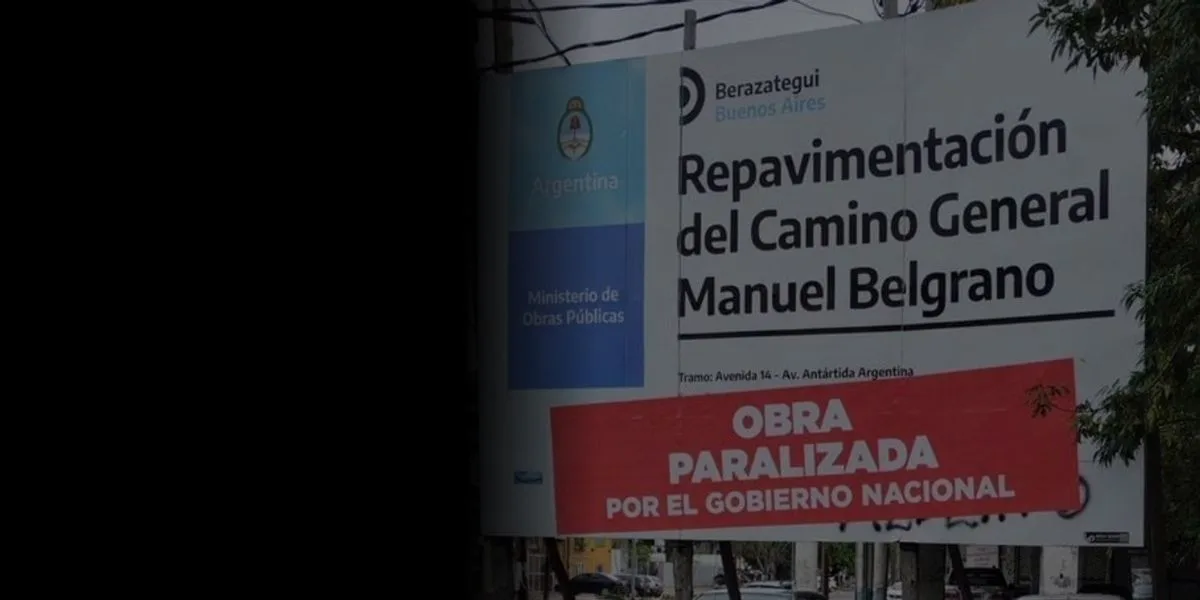

Más de la mitad de las obras públicas heredadas de la gestión de Alberto Fernández están paralizadas: de unas 2.700 inconclusas, el 54% no tuvo ningún avance bajo el actual gobierno. Este freno impacta directamente en la vida cotidiana de millones de personas: la falta de un hospital materno infantil en La Matanza, problemas de agua potable en Santa Fe, cloacas sin tratar en Corrientes, tramos intransitables de la ruta 40 en Chubut y la parálisis del turismo social en Córdoba, son solo algunos ejemplos. Mientras tanto, las provincias intentan acordar con la Nación cómo hacerse cargo de las obras más urgentes.

A este panorama se suma un problema persistente: el uso de la justicia para resolver disputas políticas partidarias. Según estadísticas oficiales, en Comodoro Py existen 1.784 causas de corrupción identificadas por las Cámaras de Apelaciones de todo el país; de ellas, 391 expedientes permanecen en etapa de instrucción, sin avances significativos.

Este fenómeno no es neutral: figuras centrales del peronismo como Cristina Fernández de Kirchner y Julio De Vido han sido sometidas a una persecución judicial sistemática, donde la corrupción en la obra pública se convierte en la excusa favorita para encarcelar dirigentes del campo popular, desacreditar proyectos políticos y condicionar decisiones de gobierno. Este mecanismo selectivo permite que ciertos casos avancen a velocidad récord mientras otros quedan congelados, dependiendo de las necesidades políticas del momento.

Esta dinámica genera un círculo vicioso: se paralizan obras y programas, se construye un relato judicial alrededor de la corrupción y, al final, los problemas estructurales nunca se resuelven. Mientras tanto, la población sigue sin hospitales, sin agua potable, sin rutas seguras y sin políticas públicas que mejoren su calidad de vida.

¿Por qué Argentina necesita un Ministerio de Análisis y Evaluación de Políticas Públicas?

La creación de un Ministerio de Análisis y Evaluación de Políticas Públicas permitiría romper esta espiral negativa. A través de la evaluación técnica y transparente de las políticas y obras públicas, se podría establecer con claridad quién, cómo y por qué ejecuta cada proyecto, dejando en evidencia responsabilidades reales y terminando con el uso indiscriminado de la corrupción como arma política.

Esta discusión requiere, además, una mirada profunda sobre nuestro sistema judicial con las causas y efectos de estos procesos. Se recomienda complementar con el artículo “El Aluvión – Después del Fracaso (Parte I) y (Parte II)”, donde se analizan en detalle las dinámicas políticas y judiciales que nos han traído hasta este punto.

Un déficit estructural: falta de evidencia y evaluación

En Argentina, la política pública ha estado históricamente guiada por intuiciones, intereses sectoriales o urgencias electorales, no por información confiable ni evaluaciones rigurosas. Esto genera un ¨bucle de ineficiencia¨: se diseñan programas sin diagnósticos claros, se implementan sin seguimiento y se abandonan sin aprender de sus errores o aciertos.

Un ejemplo claro es la política destinada a formalizar el trabajo doméstico, uno de los sectores más precarizados del mercado laboral. En 2013, con la sanción de la Ley N.º 26.844, solo el 16% de las trabajadoras domésticas estaban registradas (INDEC, 2013). Diez años después, en 2022, la informalidad seguía rondando el 75%, lo que evidencia que la normativa, si bien fue un avance, no logró modificar la realidad estructural del sector.

Incluso iniciativas más recientes, como el Programa Registradas, impulsado por el ex Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, fracasaron en su objetivo central: reducir sustancialmente la informalidad. Pese a los recursos invertidos, el programa apenas alcanzó a una fracción de las trabajadoras, dejando fuera a la gran mayoría del universo informal. La falta de un sistema de evaluación riguroso impidió entender a tiempo qué barreras impidieron la inscripción, cómo mejorar la implementación y qué estrategias eran necesarias para llegar al 75% restante.

Este caso refleja un patrón más amplio: políticas bienintencionadas que se pierden en la falta de evidencia y control, y que terminan alimentando el desencanto social y la percepción de ineficacia del Estado.

Por otro lado, a diferencia de países como Chile, donde la articulación entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Dirección de Presupuestos (DIPRES) ha dado lugar a un ciclo virtuoso de inversión y evaluación, nuestro país carece de un sistema que integre la planificación, la medición de resultados y la rendición de cuentas.

Este modelo de “doble ancla” funciona mediante una división de roles bien definida: por un lado, el MDSF es responsable de la evaluación social ex ante (antes de su implementación, analizando pertinencia, costos y beneficios) de cada proyecto, midiendo su pertinencia, impacto y sostenibilidad a través del Sistema Nacional de Inversiones (SNI); por otro, la DIPRES, dependiente del Ministerio de Hacienda, decide la asignación de recursos en base a esas evaluaciones. Esta interacción genera un ciclo integrado: primero se analizan los beneficios y costos sociales, luego se aprueban y financian los proyectos, y finalmente se evalúan sus resultados para retroalimentar las políticas futuras.

El resultado es un proceso más transparente y eficiente, donde la decisión de invertir no depende solo de intereses coyunturales, sino también de evidencia técnica y del impacto real sobre la sociedad. En Chile, ningún proyecto de inversión pública se aprueba sin una evaluación social previa, lo que asegura que cada peso invertido tenga un impacto positivo y medible en la sociedad.

Modelos con elementos similares se encuentran en otros países. En Perú, el Ministerio de Economía y Finanzas impulsó un Sistema Nacional de Inversiones que incorpora evaluaciones ex ante y ex post (una vez ejecutadas, midiendo resultados e impactos reales), con la virtud de contar con metodologías estandarizadas, aunque su aplicación resulta dispar entre los distintos niveles de gobierno.

En Australia, todo nuevo gasto presupuestario debe presentarse con objetivos claros e indicadores de desempeño, acercando la evaluación al ciclo presupuestario, aunque con la limitación de que depende en gran medida de la voluntad política y carece de continuidad asegurada.

En Noruega, las spending reviews integran la revisión de programas directamente al proceso presupuestario anual, garantizando transparencia y retroalimentación, si bien al no estar establecidas por ley no siempre aportan la previsibilidad necesaria.

Ahora bien, no se trata de copiar mecánicamente el modelo chileno como ya vimos en ¨Minería en Argentina: Chile y los caminos posibles¨. Argentina tiene una realidad política, económica y social distinta, con un federalismo mucho más complejo y con desigualdades territoriales profundas.

El desafío es crear una institucionalidad propia, con un Ministerio Nacional de Análisis y Evaluación de Políticas Públicas que no solo defina criterios para las políticas nacionales, sino que además sirva como fuente de información, metodología y asistencia técnica para provincias y municipios, fortaleciendo sus capacidades de planificación y seguimiento.

Esto permitiría que cada jurisdicción diseñe sus propias políticas locales, pero sobre una base de evidencia confiable y herramientas comunes, evitando la improvisación y el gasto ineficiente.

De este modo, el Estado nacional dejaría de ser un actor que baja lineamientos verticales o solo transfiere recursos, para convertirse en un articulador estratégico, capaz de alinear objetivos y recursos con las verdaderas necesidades de la población.

La propuesta: un Ministerio de Análisis y Evaluación de Políticas Públicas

Argentina necesita dar un salto institucional creando un Ministerio de Análisis y Evaluación de Políticas Públicas (MAEPP), con autonomía técnica, profesionalismo y estabilidad jurídica. Su objetivo central sería garantizar que las decisiones de inversión y los programas sociales se basen en evidencia y resultados verificables, más allá de las prioridades políticas de turno.

Para proteger su independencia, el MAEPP debería ser creado por ley del Congreso, y su intervención o disolución mediante Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) debería estar expresamente prohibida, permitiéndose únicamente a través de una mayoría especial en ambas cámaras.

Entre sus funciones esenciales se destacan:

- Evaluar ex ante y ex post todos los proyectos de inversión pública y programas sociales.

- Monitorear resultados con métricas transparentes y públicas, facilitando la rendición de cuentas y el seguimiento ciudadano.

- Diseñar metodologías estandarizadas que permitan a provincias y municipios planificar y ejecutar sus propias políticas locales con información confiable, asegurando coherencia entre los distintos niveles de gobierno.

Además, el MAEPP tendría la responsabilidad de elaborar y supervisar planes quinquenales de inversión y desarrollo social, alineados con el mandato del ministro de cinco años, de modo que las políticas y programas tengan continuidad más allá de los ciclos electorales y puedan medirse sus impactos de manera consistente.

El ministro a cargo debería contar con un mandato de cinco años, desanclado del período presidencial, para asegurar que los proyectos en ejecución continúen incluso tras un cambio de signo político. Su nombramiento estaría a cargo del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, garantizando representación federal y consenso político.

El MAEPP no reemplazaría a otras carteras, sino que actuaría como árbitro técnico: un organismo estable y no partidario que permanezca más allá de los ciclos electorales y evite que los intereses coyunturales definan la asignación de recursos.

Asimismo, la obligatoriedad de publicar sus evaluaciones fortalecería la transparencia, permitiría auditar decisiones y establecer estándares claros de gestión. De esta manera, cada peso invertido tendría un impacto positivo y verificable en la sociedad.

Implementación en la práctica

En términos operativos, el MAEPP funcionaría como un organismo de apoyo y control técnico más que como un ministerio de ejecución directa. Cada cartera nacional que impulse una política pública o una obra de inversión debería someter su propuesta a la evaluación ex ante del MAEPP antes de avanzar con su ejecución, haciendo obligatorio este paso como condición previa para la asignación de recursos.

A su vez, el ministerio tendría la capacidad de “descubrir” falencias estructurales como déficit de infraestructura en salud o educación, o vacíos regulatorios en programas sociales y elaborar recomendaciones de políticas u obras, de carácter consultivo para el Poder Ejecutivo y el Congreso.

Para lograrlo, produciría mediciones cuantitativas (viviendas construidas, kilómetros de rutas pavimentados, cantidad de beneficiarios alcanzados, reducción de la mortalidad materna) y cualitativas (encuestas de satisfacción, entrevistas comunitarias, estudios de impacto territorial) que permitan no solo controlar sino también mejorar la implementación.

En el plano federal, provincias y municipios podrían solicitar asistencia técnica al MAEPP para diseñar y evaluar sus proyectos locales, o bien utilizar insumos, tableros de indicadores y metodologías estandarizadas que el organismo pondría a disposición en formato abierto. De este modo, se garantizaría una doble vía: por un lado, un control obligatorio y vinculante sobre las políticas y proyectos nacionales; por otro, un rol consultivo y de asistencia para los subestados, que fortalecería la coherencia territorial sin avasallar las autonomías provinciales y municipales y convertiría a la evaluación en un lenguaje común de gestión pública.

Conclusión

Argentina no puede seguir gobernando sólo con intuición política o marketing electoral. La democracia se fortalece cuando las políticas públicas se diseñan, ejecutan y evalúan con evidencia y transparencia. La creación de un Ministerio de Análisis y Evaluación de Políticas Públicas sería una señal de madurez institucional: una apuesta por la racionalidad y la eficacia en un país que necesita recuperar la confianza de su gente.

«Les prometían todo y no les daban nada. Entonces yo empleé un sistema distinto. No prometer nada y darles todo. En vez de la mentira, decirles la verdad. En vez del engaño, ser leal y sincero y cumplir con todo el mundo”

Juan Domingo Perón

El malestar democrático no se resuelve con más discursos, sino con resultados concretos. Y los resultados solo llegan cuando se planifica, se mide y se corrige a tiempo. Argentina tiene una deuda pendiente con su democracia: hacer que la política vuelva a ser una herramienta de transformación y no un mecanismo de supervivencia electoral. Para lograrlo, debemos pasar de la intuición a la evidencia, construyendo políticas públicas que no dependan de voluntades individuales ni de coyunturas, sino de datos, evaluaciones y planificación estratégica.

Como peronistas, hay que dejar de tenerle ¨miedo¨ a conceptos como el de la reforma del Estado: reformar no significa perder derechos o herramientas, sino repensar un Estado que no estaría dando las respuestas que su pueblo necesita.

No es verdad o, al menos, no lo ha sido hasta acá que “con la democracia se come, se cura y se educa” (Raúl Alfonsín); necesitamos una democracia que cuente con las herramientas y la decisión política necesarias para resolver las necesidades de nuestra nación.

La creación de este Ministerio sería un paso decisivo hacia un Estado más eficaz y transparente, capaz de resolver los problemas de la gente, evitar que la corrupción se use como excusa para frenar proyectos o perseguir adversarios, y al mismo tiempo fortalecer la democracia.

Si te gusta lo que hacemos y/o simplemente querés darnos una mano para seguir construyendo este espacio, podés apoyarnos con una suscripción mensual o aporte único.

Comunidad

Mantén el movimiento

Por Facundo Cabral | Por la felicidad del cuerpo y…

Por la mañana mate, por la tarde oferta alita de pollo

Por Ludmila Chalón ft Juan Francisco López Salgado | La…

La democracia condicionada

Por Nicolás Schamó | ¿Cuál es el límite real de…

Qué puedo eu saber de esta situación

Por Juan Francisco López Salgado | De Miramar a Rio…

Última editorial

Dónde está la CGT

Por Agustín Chenna | Un nuevo retroceso en los derechos…

Informes

Cambio climático: ¿quiénes deciden?

Por Francisco Sarrio | Múltiples tratados se han firmado en…

Refutando leyendas III: Argentina, país de los alimentos

Por Mariano Valdez | Recuperar una conciencia nacional es el…

Refutando leyendas II: Alimentos para 400 millones

Por Mariano Valdez | Se dice que Argentina produce alimentos…

ANTÁRTIDA, TURISMO Y SOBERANÍA

Por David Pizarro Romero | El abandono argentino y la…

Si te gusta lo que hacemos y/o simplemente querés darnos una mano para seguir construyendo este espacio, podés apoyarnos con una suscripción mensual o aporte único.

Comunidad

Mantén el movimiento

Por Facundo Cabral | Por la felicidad del cuerpo y la grandeza de la Patria.

Por la mañana mate, por la tarde oferta alita de pollo

Por Ludmila Chalón ft Juan Francisco López Salgado | La representatividad, la identidad y la orfandad política. X como arena…

La democracia condicionada

Por Nicolás Schamó | ¿Cuál es el límite real de la democracia cuando una parte del sistema político se proclama…

Última editorial

Dónde está la CGT

Por Agustín Chenna | Un nuevo retroceso en los derechos laborales, conquistados por el peronismo, en manos de un gobierno…

Informes

Cambio climático: ¿quiénes deciden?

Por Francisco Sarrio | Múltiples tratados se han firmado en torno a la agenda global del cambio climático. Las naciones…

Refutando leyendas III: Argentina, país de los alimentos

Por Mariano Valdez | Recuperar una conciencia nacional es el objetivo primordial para poder atender, los temas que se nos…