RESEÑA

Presos de la década ganada

y la década perdida

23 de Octubre de 2025

Por: Florencia Loberche

Un libro que brinda coordenadas para pensar cuáles han sido los problemas estructurales del período kirchnerista, las disputas entre los diferentes sectores, las negociaciones y los cambios que implicó la crisis del neoliberalismo.

Este domingo se llevarán a cabo las Elecciones Legislativas Nacionales. Y en menor o mayor medida, siempre que se celebra un nuevo ciclo electoral, se suele revisitar lo que significaron en términos políticos, sociales, culturales y económicos los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015).

Si bien es cierto que la coyuntura se encuentra más atravesada por cuestiones que comprometen al gobierno de turno, en el debate público no deja de ser recurrente la idea de que el futuro de la Argentina está en juego si vuelve el kirchnerismo. Como si se tratara de un acto de fe, incluso el propio presidente barajó el deseo de poner el último clavo en su ataúd.

Pero la discusión de fondo siempre vuelve al mismo lugar. El kirchnerismo o fue un éxito o fue un fracaso total y son muy escasas las interpretaciones que intentan revisar de manera crítica este período. Sin embargo, hace ya algunos años, salió la publicación de un libro que viene a solventar esa vacancia. La obra a la que hacemos referencia hoy se denomina ‘Entre la década ganada y la década perdida. La Argentina kirchnerista. Estudios de economía política’ y fue coordinado por el sociólogo e investigador Martín Schorr y editado por la editorial Batalla de Ideas.

Como cada reseña surge la pregunta de ¿por qué elegir este libro? El motivo principal quizás se debe a que los ensayos están pensados desde una mirada de conjunto y eso permite que la discusión se escape del recurrente binarismo ‘década ganada’ y ‘década perdida’.

Otro de los motivos tiene que ver con que se revisan interrogantes que generalmente son tratados con un matiz simplista y aquí son abordados mediante una mirada histórica y bajo la lupa de la economía política. Pero lo más valioso es que brinda coordenadas para pensar cuáles han sido los problemas estructurales del período y da cuenta de las disputas entre los diferentes sectores, las negociaciones partidarias y los cambios que implicó en la política económica la crisis del neoliberalismo.

Veamos algunas de las interpretaciones.

Primera interpretación: los consensos políticos y la expansión económica entraron en una fase de desgaste y estancamiento a partir de 2008

El primer ensayo comienza considerando al año 2002 como punto de partida y punto de llegada: momento donde se completa la crisis neoliberal y momento donde surge un nuevo orden con una propuesta “de capitalismo en serio”. Este cambio de paradigma, que se inicia con la llegada de Néstor Kirchner en el año 2003, estuvo signado por una serie de políticas que pretendían canalizar el conflicto incorporando -de manera subordinada- las demandas de gran parte de las clases populares. Para Cantamutto y López estas medidas no sólo funcionaban como fuerza contraria al periodo anterior asociado a la convertibilidad, sino que también le brindaban legitimidad a Néstor luego de ser electo. Algunas de estas políticas fueron:

1) el desendeudamiento atado al crecimiento del PBI haciendo a los acreedores “socios del crecimiento” del país;

2) la articulación de los Derechos Humanos como política de Estado, que contribuyó a un amplio proceso de juicios por los crímenes de lesa humanidad; y

3) la convocatoria a organizaciones corporativas para reactivar las negociaciones colectivas de trabajo y así reforzar el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil (vale destacar que estos mecanismos de renegociación fueron demandados por el propio empresariado, ya que preferían contar con un instrumento para negociar de manera pautada los incrementos de salario, que enfrentar una disputa mediante huelgas y movilizaciones (Cantamutto y López, 2017: 22).

Este nuevo esquema de políticas permitió, según los autores, un recambio de las fracciones al interior de las clases dominantes: la fracción dirigente -la industria manufacturera-, a pesar de mantener cierta dependencia estructural, logró un conjunto de políticas públicas que le permitieron garantizar ganancias y tener un rol activo en la política nacional, mientras que la fracción desgarrada -el sector agropecuario- fue relegada en el plano político a pesar de su poder estructural.

Sin embargo, a medida que avanzan en el análisis, Cantamutto y López subrayan que la fase “exitosa” del modelo comienza a desdibujarse a partir de 2008, haciendo que los consensos políticos y la expansión económica entren en una fase de estancamiento.

El motivo principal de este desgaste fue el conflicto político con las patronales agropecuarias a partir del intento de aplicar retenciones móviles a las exportaciones. La noción de conflicto político es central para los autores, porque el problema no era el impacto de este aumento tributario en términos económicos sino el poder del Estado para determinar los usos de dicho plusvalor.

Lo más significativo de este conflicto fue que habilitó que el kirchnerismo se convirtiese, quizás por primera vez, en una identidad política con tradición nacional-popular. Pero no es Dios todo lo que reluce, y dicha confrontación permitió que el campo se consolide como el sujeto político de la nación, “aquel que viene a representar a todos los argentinos”. Con esta idea se comenzó a instalar la noción de que, si le va bien al campo, le va bien a toda la sociedad.

Segunda interpretación: la armonía entre los intereses de los trabajadores y la burguesía industrial fue transitoria

En otro de los ensayos, Andrés Wainer y Paula Belloni, se proponen pensar si verdaderamente existió una armonía entre los intereses de los trabajadores y la burguesía industrial durante el ciclo kirchnerista. Lo que van a decir ambos autores es que dicha coincidencia fue efectiva pero transitoria, ya que cuando la situación económica se recuperó volvieron a emerger las tensiones vinculadas a la estructura dependiente en el sector externo. Al contrario de lo que se suele creer, esta tensión no se explica únicamente por la crisis internacional que se inaugura en el año 2008.

Para los autores hay cuatro factores que resumen cuáles han sido los principales problemas estructurales en la segunda mitad del período kirchnerista:

1) El primero de ellos tiene que ver con que la economía argentina se encontraba altamente extranjerizada y sin una articulación con la industria de bienes de capital local. Esto implicaba que nuestro país dependiera cada vez más de medios de producción y conocimientos tecnológicos que provienen del exterior.

2) El segundo de ellos se vincula con que las empresas transnacionales tuvieron un gran poder de coacción sobre la orientación de la política económica y el funcionamiento estatal, justamente porque contaron con plena libertad para aprovechar las ventajas comparativas derivadas de los recursos naturales y no reinvirtieron sus ganancias en el sector productivo (como el agro, la agroindustria y algunos sectores de la minería extractiva que en su mayoría son de origen extranjero). Es, en parte, por este motivo que las empresas nacionales no han podido competir con las compañías extranjeras.

3) Otro de los problemas se relaciona con la presión permanente que ejerció el capital financiero en lo que respecta a los vencimientos de capital e intereses.

La conclusión de los autores en este punto es que los problemas en el sector externo que emergieron en la segunda etapa del ciclo de gobiernos kirchneristas fueron el resultado de factores estructurales vinculados al carácter del bloque de clases dominantes en la Argentina que no fueron resueltos bajo las administraciones kirchneristas y que se agravaron al confluir con otros de índole coyuntural en un escenario mundial en crisis (Wainer y Belloni, 2017: 53-54).

Tercera interpretación: los sectores productores de bienes perdieron participación en el PBI y el sector de servicios fue el que más creció

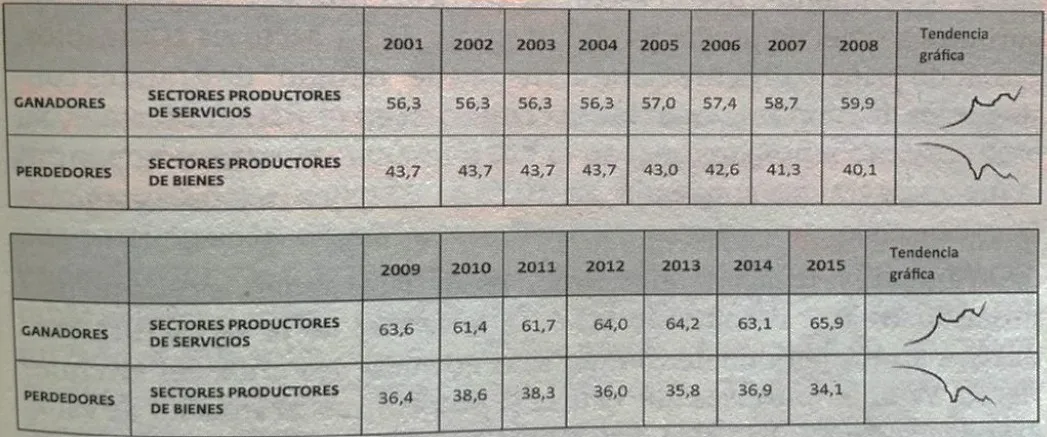

El libro avanza y con él se prolongan más preguntas. Agostina Costantino se interroga por la estructura económica durante este periodo: ¿se trató de una reprimarización o una reindustrialización? Antes de responder este interrogante la autora nos propone tener presente que desde la década del setenta hay una tendencia a nivel mundial a la desagriculturización y desindustrialización en detrimento de un aumento del sector de servicios. Y el caso argentino no fue la excepción: el sector de servicios fue el que más creció durante los años kirchneristas:

Fuente: Extraído de Costantino, A. (2017). La estructura económica durante el kirchnerismo: ¿Reprimarización o reindustrialización? La Argentina kirchnerista: entre la “década ganada” y la “década perdida”: ensayos de economía política. Batalla de Ideas.

A la luz de los datos, es posible afirmar que durante el periodo 2001-2015 la expansión de los sectores productores de servicios frente a los sectores productores de bienes es contundente. Sin embargo, la autora propone complementar esta interpretación observando también el desempeño y la participación en el PBI del sector industrial y agroexportador. En este caso las conclusiones se circunscriben en un plano intermedio: lo que va a decir Agostina es que ambos sectores perdieron participación en el PBI, por ende, no se podría afirmar que hubo una reprimarización de la economía y mucho menos una reindustrialización. Pero entonces, ¿qué pasó con cada sector?

Al observar el desempeño de la industria lo que se puede ver es que Argentina se encontró lejos de llevar a cabo un proceso de sustitución de importaciones y, en parte, esto se debe a las problemáticas planteadas previamente por Andrés Wainer y Paula Belloni que tienen que ver con la incapacidad del sector industrial para superar las barreras de inferioridad tecnológica y los altos niveles de concentración y control extranjero de la producción.

Si bien la industria perdió dinamismo, tuvo capacidad para absorber fuerza de trabajo (recomponiendo los niveles de ocupación en el mercado laboral) y cumplió un rol relevante en el abastecimiento de divisas (pero las actividades que mayor dinamismo tuvieron siguieron siendo aquellas ligadas al procesamiento de recursos naturales).

Por su parte, el sector primario-exportador continuó siendo el principal proveedor de divisas y esta dinámica se profundizó gracias a una serie de políticas que impulsaron principalmente la producción agropecuaria y minera. Para la autora, las leyes que posibilitaron y fomentaron la expansión de actividades extractivas son una de las principales contradicciones que tuvo el kirchnerismo como fuerza política, ya que terminaron favoreciendo aquello que pretendían limitar. Vale destacar que se trataba de leyes que en muchos casos fueron sancionadas en periodos previos pero que durante el ciclo kirchnerista no fueron modificadas, tal es el ejemplo de la Ley de inversiones extranjeras (sancionada en 1976) y la Ley del Código de Minería (sancionada en 1997).

Cuarta interpretación: el carácter segmentado del mercado de trabajo no pudo ser resuelto únicamente con el crecimiento económico

Otro de los ensayos se propone pensar cómo fue el desempeño del mercado de trabajo y las políticas sociales durante el ciclo de gobiernos kirchneristas distinguiendo el análisis en 2 períodos: de 2003 a 2007 y de 2008 a 2015. Los autores de este capítulo, Pablo Ernesto Pérez y Facundo Barrera Insua, coinciden en que la dinámica laboral y económica cambia y comienza a menguar en torno a los años 2007/2008. ¿Qué sucedió en cada etapa?

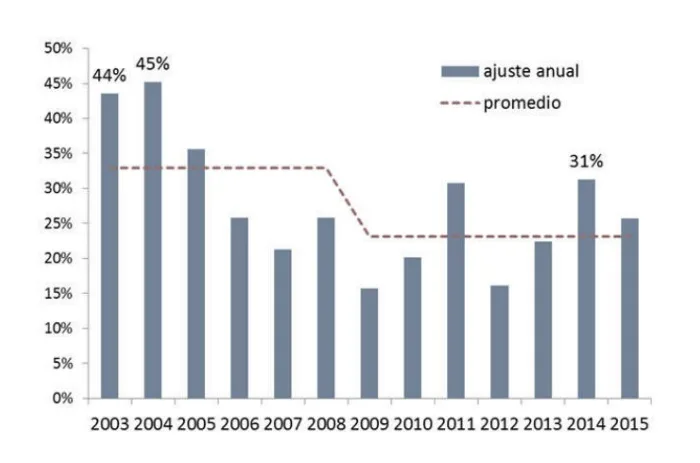

Hacia fines de 2007 el ingreso real medio de los ocupados alcanzó un 63,7% de incremento permitiendo superar el nivel que había previo a la crisis de devaluación del peso (Pérez y Barrera, 2017). Dicho incremento fue favorecido, en gran medida, por el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil activado desde agosto de 2004, luego de más de una década (1991-2003) con montos que se mantenían con valores fijos imposibilitando el establecimiento de un piso salarial para los trabajadores más perjudicados. Como se ve en el siguiente gráfico a partir de 2009 los ajustes anuales descienden promediando un 23%:

Fuente: Extraído de Pérez, P. E., & Barrera, F. (2017). De la promesa del pleno empleo a los programas de transferencias de ingresos: Mercado de trabajo y políticas laborales en el periodo kirchnerista. La Argentina kirchnerista: entre la “década ganada” y la “década perdida”: ensayos de economía política. Batalla de Ideas.

El problema fue que la regulación de los salarios básicos y la promoción de las paritarias beneficiaron en términos reales a los trabajadores registrados pero la mejora no se extendió directamente a los informales, quienes tuvieron una recuperación mucho más lenta. Si bien los autores reconocen que el empleo informal se reduce significativamente entre 2003 y 2015, también advierten que el descenso se vuelve mucho más lento entre 2008 y 2015 tornándose un problema estructural que no logró encontrar un abordaje concreto y efectivo con el correr de los años.

Del análisis surge una pregunta que vuelve recurrentemente al debate público cuando se trata de pensar la dinámica del mercado laboral argentino: ¿por qué es tan difícil perforar el piso de informalidad laboral? De hecho, los autores van a demostrar que los conflictos laborales por “mejoras salariales” dejan de ser el motivo principal y aquellos vinculados a las condiciones del trabajo, la seguridad y la regularización contractual se vuelven centrales.

Los autores van a concluir que, a partir de 2009, frente a la imposibilidad de resolver el carácter segmentado del mercado de trabajo únicamente a partir del crecimiento económico, se comenzaron a implementar una serie de políticas sociales que venían a mitigar y compensar -o al menos intentarlo- la desigualdad en el mercado laboral (entre trabajadores formales e informales). La Asignación Universal por Hijo (AUH), el Plan de ingreso Social con Trabajo “Argentina Trabaja” (ambos implementados en 2009) y el programa PROGRESAR lanzado en 2014 fueron algunas de las iniciativas que buscaban contener aquellos sectores que el mercado laboral formal no podía absorber.

Reinterpretando el pasado

La discusión sobre lo que significó el kirchnerismo para nuestro país necesita una reformulación, pero también un sinceramiento. O algo aún más necesario: una pequeña revisión histórica. Aunque es probable que ese debate nunca sea saldado a pesar del paso del tiempo, esta obra se esfuerza por intentarlo. Quizás ese sea su punto más valioso: entender que el período 2003-2015 fue complejo y contradictorio y que por ello no puede ser abordado de manera simplista bajo la noción de ‘década ganada’ y ‘década perdida’.

Del libro surgen al menos 3 interrogantes para pensar la coyuntura actual: ¿es posible que Argentina se reinserte en la economía mundial bajo un nuevo paradigma?, ¿existe voluntad por parte del empresariado para activar mecanismos de renegociación con la clase trabajadora en momentos de crisis?, ¿se puede pensar un modelo de desarrollo inclusivo sin segmentar a quienes se encuentran trabajando en la informalidad? Tarde o temprano, estas preguntas tendrán que ser recuperadas en el debate y quizás este libro sea un buen punto de partida al momento de buscar coordenadas para pensar por dónde comenzar. Porque como plantean los autores, la disputa en el presente por una interpretación del pasado es una pelea política por el futuro.

Libro de referencia

Schorr, M. (coord.) (2017). Entre la década ganada y la década perdida. La Argentina kirchnerista. Estudios de economía política. Batalla de Ideas.

Si te gusta lo que hacemos y/o simplemente querés darnos una mano para seguir construyendo este espacio, podés apoyarnos con una suscripción mensual o aporte único.

Comunidad

Y EN COMUNIÓN, SIEMPRE SEREMOS PATRIA

Por Ludmila Chalón | Compañeras y compañeros de distintos puntos…

De slogans vacíos a los intereses de la Patria

Por Pablo Garello | El desafío generacional de construir una…

Preferiría no hacerlo

Por Facundo Cabral | Sobre la abstención y el peronismo…

Última editorial

LIBERTAD BANANERA

Por Agustín Chenna | Somos un país muy grande, quizás…

Informes

¿Cuándo nació la izquierda peronista?

Por Florencia Loberche | Del golpe del ’55 a la…

Una deuda pendiente

Nicolás Schamó | La justicia fiscal es una condición necesaria…

De la intuición a la evidencia

Por Nicolás Schamó | Se debe perder el miedo a…

Las vaquitas son ajenas

Por Mariano Valdez | 48 horas de “retenciones cero” bastaron…

Si te gusta lo que hacemos y/o simplemente querés darnos una mano para seguir construyendo este espacio, podés apoyarnos con una suscripción mensual o aporte único.

Comunidad

Y EN COMUNIÓN, SIEMPRE SEREMOS PATRIA

Por Ludmila Chalón | Compañeras y compañeros de distintos puntos del país, frente al escenario de la más poderosa historia…

De slogans vacíos a los intereses de la Patria

Por Pablo Garello | El desafío generacional de construir una alternativa política para la grandeza de la Argentina.

Última editorial

LIBERTAD BANANERA

Por Agustín Chenna | Somos un país muy grande, quizás el mejor del mundo. Pero el terraplanismo político nos ha…

Informes

¿Cuándo nació la izquierda peronista?

Por Florencia Loberche | Del golpe del ’55 a la primera guerrilla rural peronista: cómo la resistencia abrió paso a…

Una deuda pendiente

Nicolás Schamó | La justicia fiscal es una condición necesaria para alcanzar una auténtica justicia social.